塗装の原因とは?補修の正解手順と再発を防ぐ研磨脱脂と塗装の工程

著者:山内塗装店 塗装のはじきの原因がわからずにお困りではないですか?

塗装のはじきの原因がわからずにお困りではないですか?再塗装をしてもまた同じ場所に「はじき」が発生したり、乾燥後にムラが出たりして、なぜか綺麗に仕上がらない…。そんな悩みを抱えていませんか?

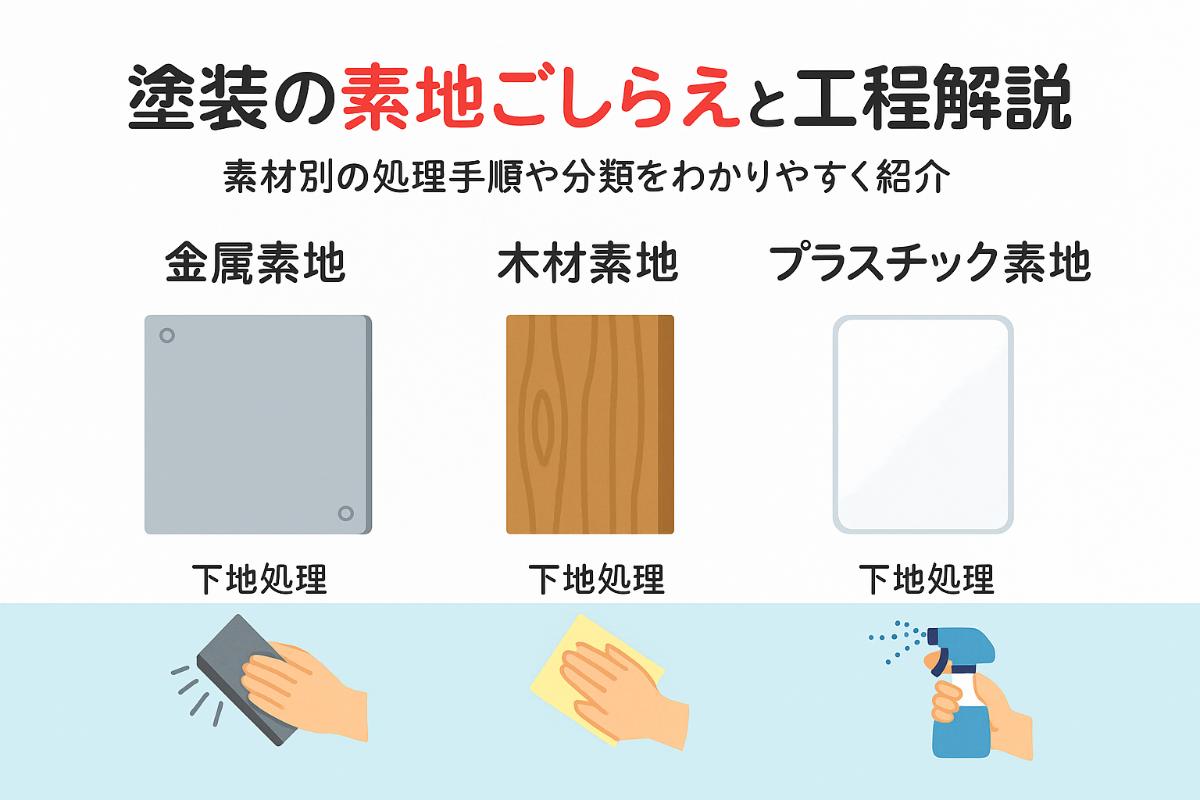

特にプラスチックや金属素材では、素材と塗料の相性や、前処理の脱脂不良が原因となるケースが多く、正しい補修手順を知らずに作業を繰り返すと、塗膜トラブルは再発しやすくなります。

この記事では、塗装はじきが発生した後の「正しい補修手順」と、再発を防ぐための具体策を詳しくまとめました。

最後まで読めば、現場でもすぐに使える対策を手に入れることができるでしょう。

山内塗装店は、外壁や屋根の塗装を通じて、お客様の大切な住まいが長く快適に過ごせるよう、日々取り組んでいます。塗装においては、下地処理をはじめ、ウレタン塗装やシリコン塗装など、多様な技術と知識を活かし、質の高い仕上がりを心がけています。また、施工後もお客様との信頼関係を大切にし、アフターフォローまでしっかり対応いたします。住まいの塗装でお悩みやご相談がありましたら、どうぞ山内塗装店にお任せください。一人ひとりのお客様のご要望やお住まいの状態を丁寧に把握し、安心していただけるよう、誠実に取り組んでまいります。

| 山内塗装店 | |

|---|---|

| 住所 | 〒061-3203北海道石狩市花川南3条1丁目67 |

| 電話 | 0133-72-7811 |

塗装の「はじき」とは?見た目の特徴をわかりやすく解説

塗装における「はじき」とは、塗膜の表面に塗料が均一に密着せず、水滴が弾かれたような斑点状の模様が生じる塗装不良の一種です。施工直後に表れることが多く、下記のように見た目の仕上がりに明らかなムラが生じるため、一般の方でも異常に気付きやすい現象です。

- 表面に塗膜のかすれや斑点が多数出る

- 水滴のような丸い模様が密集して残る

- 艶引けや色むらが局所的に強く見られる

このような不良は、施工直後に確認できることも多いため、塗装業者による工程中の中間検査が極めて重要です。信頼性の高い塗装店では、塗装前に必ず下地の脱脂・高圧洗浄を実施し、表面の異物を取り除いてから施工に入ります。とくに、工場塗装や高級仕上げを求める案件では、静電除去や専用シンナーでの脱脂工程も併用されることがあります。

現場の施工時には、これらのリスクを未然に防ぐため、業者選定の段階から「事前調査を丁寧に行う会社」かどうかを見極めることが大切です。さらに、工程管理や材料管理が徹底されている塗装業者では、同様の不良が再発する確率が大幅に下がります。

施工後の「保証制度」や「アフターサービス」も確認することで、仮に塗膜に異常が出た際も迅速な対応が可能となります。とくに屋根塗装や高所施工では、再塗装の手間と費用が大きくなるため、最初の施工時点での丁寧さが、長期的に見た安心感につながります。

はじきとピンホール・ブツとの見た目の違い

塗装の「はじき」と類似した現象に、「ピンホール」や「ブツ(異物混入)」がありますが、下記のようにそれぞれ見た目と原因が異なり、正確な判別が施工後の対応に直結します。

| 種別 | 見た目の特徴 | 主な原因 | 対策方法 |

| はじき | 水滴状のムラ、塗膜のかすれ | 下地の油分・シリコン、濡れ性の低下 | 洗浄・脱脂・適切なプライマーの選定 |

| ピンホール | 微細な針穴状の穴が塗膜に多数現れる | 塗料内の空気混入、下地の湿気、乾燥不良 | 粘度調整、塗装環境の改善、乾燥時間の確保 |

| ブツ | 表面の突起、異物が見える | 空気中の埃、塗料の異物混入、作業中の汚染 | 塗装環境の管理、フィルター使用、除塵 |

見た目が似ていても、再発を防ぐための処置は大きく異なるため、塗装の知識がある業者でないと適切なリカバリーが難しくなります。

| 下地素材 | 発生しやすい不良 | 備考 |

| 金属サイディング | はじき | 表面に油分が残りやすく要脱脂 |

| 窯業系サイディング | ピンホール・ブツ | 表面が粗いためゴミが付きやすい |

| モルタル | ピンホール | 含水率が高く乾燥不良に注意が必要 |

| 樹脂素材 | はじき・ブツ | 静電気による埃吸着・表面の滑りに要注意 |

このように、不良の現象名だけではなく、「発生原因」や「素材の特性」に着目することで、問題の本質が見えてきます。塗装の品質を守るには、こうした知識を有した職人による施工と、正しい材料選定・工程管理が欠かせません。

塗装「はじき」の発生原因!よくある代表的パターン

脱脂不良や離型剤残留による油分の影響

塗装面に油分が残っていると、塗料がはじかれて密着しにくくなります。これは脱脂処理が不十分な場合や、製造工程で使われた離型剤が洗浄されずに残っていた場合に起こります。とくにプラスチックや金属素材では油膜が見えづらく、外観不良の原因になります。塗装前には脱脂剤やアルコールによる丁寧な処理が必要です。

| 原因の例 | 詳細説明 |

| 脱脂不良 | 表面の油分が残り、塗料が弾かれてしまう |

| 離型剤の残留 | 成形時に使用された離型剤が塗装を阻害する |

| 洗浄工程の不備 | 工程の簡略化や不十分な拭き取りが原因になる |

| 対策 | アルコールや脱脂剤での前処理を徹底する |

塗装ブース内の湿度・温度・気流環境の乱れ

塗装ブース内の環境が安定していないと、塗料の乾燥や付着に悪影響を及ぼし、「はじき」が発生しやすくなります。特に湿度が高すぎると塗膜が縮れたり、表面張力のバランスが崩れて均一な塗膜形成が難しくなります。また、気流の乱れにより塵やミストが巻き込み、局所的な密着不良の原因にもなります。安定した気温・湿度・空気循環を維持することで防止につながります。

| 環境要因 | 問題の例 |

| 湿度の上昇 | 表面に水分が残留し、塗膜形成が乱れる |

| 温度の低下・上昇 | 塗料の粘度や乾燥時間に影響し、密着不足を招く |

| 気流の乱れ | ミストや粉塵が巻き込み、局所的なはじきが発生 |

| ブース管理の重要性 | 温湿度・気流・フィルター交換など定期管理が必須 |

素材(プラスチック・金属)と塗料の相性不良

塗装対象の素材と使用する塗料の相性が悪い場合、「はじき」や密着不良が頻発します。特にプラスチック系素材では、表面エネルギーが低く、塗料が弾かれてしまうことが多く見られます。金属でも、アルミや亜鉛メッキなどの表面には、適切な下地処理が施されていないと、塗膜が剥がれたり弾かれたりします。素材ごとの特性に合った下塗りやプライマー選定が非常に重要です。

| 素材の種類 | はじき発生の主な原因 | 推奨対策 |

| ABS樹脂 | 表面エネルギーが低く、塗料が密着しにくい | プライマー処理+表面改質 |

| ポリプロピレン | 塗料が乗りにくく、剥がれやすい | 焼き付けプライマー・バーナー処理 |

| アルミ素材 | 酸化皮膜により塗膜が浮きやすい | サンディング+プライマー処理 |

| 亜鉛メッキ鋼板 | 表面の油分や酸化膜によるはじき | 脱脂+エッチングプライマー使用 |

工具や設備に残る異物や洗浄不備

塗装作業に使用するスプレーガンやコンプレッサー、ホース、さらには塗料容器内部に至るまで、洗浄が不十分な状態では「はじき」が発生しやすくなります。特に油分や古い塗料の残留物、水分の混入が起こると、塗料が均一に広がらず、表面に弾かれたようなムラが生じることがあります。日常のメンテナンスと使用前の点検は、仕上がり品質の維持に直結します。

| 発生箇所 | よくある異物・不備 | 影響 | 推奨対策 |

| スプレーガン内部 | 古い塗料・硬化剤の残り | 噴霧不良、塗料のはじき | 分解洗浄・ノズルクリーニング |

| エアホース内 | 水分・コンプレッサーオイル | 吹き出し面の斑点やシミ | ドレン抜き・エアフィルター設置 |

| 塗料カップ | 前回の塗料成分・ゴミ | 塗料に混入し不均一な塗膜形成 | 使用前の洗浄徹底 |

| コンプレッサー | 圧縮空気の水分・油 | 吹き付け時に表面不良が発生 | エアドライヤー併用・定期整備 |

はじきの防止には、作業環境の整備とメンテナンス記録の管理をルール化しておくことが効果的です。

他社製品との混用履歴(シリコーン・消泡剤など)

塗装工程において、異なるメーカーの塗料や補助剤を混用することは、はじきの主要因の一つです。特にシリコーン系成分や消泡剤が混入すると、極めて微量でも塗膜の弾きやクレーターが発生しやすくなります。

| 混用された成分例 | 発生しやすい不良 | 原因 | 対策 |

| シリコーンオイル | クレーター・はじき | 表面張力差による塗料の収縮 | シリコーン系商品の持ち込み禁止 |

| 他社製プライマー | 密着不良・はがれ | 樹脂相性不良や乾燥スピードの差異 | プライマーと塗料を同一ブランドで統一 |

| 消泡剤(界面活性剤) | ピンホール・ツヤ落ち | 塗膜内のガス発生や表面の分離 | 不要な消泡剤使用の中止 |

| 未確認の添加剤 | 複合的なはじき・変色 | 化学反応による塗膜破壊や表面荒れ | 使用履歴を明示・成分を製造元に確認 |

一貫性のない製品選定や混用は、品質トラブルを招くだけでなく再作業によるコスト増にもつながります。

静電気・粉塵などによる表面エネルギー不整合

塗装の「はじき」現象には、静電気や粉塵などによって素材表面のエネルギーが均一でなくなることも大きく関与します。表面エネルギーとは、塗料が均一に広がるために必要な物理的条件であり、素材や環境によって大きく変化します。

代表的な原因と影響は以下のとおりです。

| 原因要素 | 表面エネルギーへの影響 | はじきの症状例 | 推奨対策 |

| 静電気の帯電 | 塗料が均一に付着せず斥力が生じる | はじき・クレーター | イオナイザー・除電ブラシを使用 |

| 粉塵・花粉・煙など | 表面が不均一になり濡れ広がりにくくなる | ザラつき・密着不良 | ブロー清掃・クリーンルーム環境維持 |

| 繊維くずや皮脂 | 表面に油分が残り塗料が弾く | ピンホール・小はじき | エアブロー後の静電除去+溶剤拭き取り |

| 帯電性素材 | 素材自体が電気を帯びやすい | 不均一な塗膜形成 | 帯電防止処理または導電プライマーの使用 |

静電気の影響を軽視すると、外観不良だけでなく、耐久性や防錆性能にも影響を及ぼすことがあります。特に自動車や家電などの外装部品では、微細なはじきも消費者の品質評価に直結するため、施工前の静電気・粉塵対策は必須です。

乾燥不良や重ね塗りのタイミングミス

塗装作業における「はじき」現象の中でも見落とされがちなのが、乾燥工程の不備や重ね塗りのタイミングミスです。塗料は、塗布後に適切な時間と温度をかけて乾燥させる必要がありますが、これが不十分なまま次の工程に入ると、前層の塗膜が溶解・浮き上がり、表面が乱れてしまいます。

よくあるミスと影響、対応策を下表にまとめました。

| ミスの内容 | 主な原因例 | はじき症状例 | 推奨対策 |

| 乾燥時間不足 | 焦って次工程へ移行 | しわ・ムラ・はじき | メーカー規定の乾燥時間を順守 |

| 湿度・温度の管理不足 | 梅雨時期の自然乾燥等 | 斑点・水分による浮き | ブースの温湿度管理システム導入 |

| 重ね塗りのタイミング誤り | 塗料の完全硬化前に再塗装 | 塗膜のめくれ・密着不良 | 指定されたポットライフ・再塗時間の遵守 |

| 急速乾燥による表面皮膜化 | 過度な熱風・遠赤外線による硬化促進 | 下地が乾かず皮膜化 | 緩やかな昇温で全層を均一乾燥 |

とくに溶剤系塗料や2液硬化型塗料では、温度・湿度・時間すべての条件が噛み合って初めて安定した塗膜が形成されます。重ね塗りの前に「触って乾いているように見える」だけでは不十分で、計測器やタイマー管理が重要です。現場判断だけに頼らず、マニュアルの工程設計と環境測定の導入が、品質安定を左右します。

はじきが発生した場合の補修手順と再発防止策

斑点部の研磨→脱脂→プライマー→再塗装の流れ

塗装面に発生したはじき(斑点状の塗膜不良)を補修する場合、最初に行うべきは正確な原因の把握とその除去です。最も基本的かつ信頼性の高い補修手順は、表面の物理的・化学的処理を段階的に行うことにあります。

補修工程ごとの目的と注意点一覧は下記のとおりです。

| 補修工程 | 目的 | 注意点 |

| 研磨 | 異物除去と足付け | 塗膜全体を均一に処理し、削りムラや研磨不足を防ぐこと |

| 脱脂 | 油分や静電気の除去 | 使用する脱脂剤(IPAやシンナーなど)の適正確認が必要 |

| プライマー | 下地と塗料の密着性を高める | 素材(アルミ・樹脂・鉄など)と塗料との相性に要注意 |

| 再塗装 | 塗膜の再形成、外観・防錆機能の回復 | 厚塗りによるタレや乾燥不良を避け、風・湿度にも配慮 |

作業時には換気・防塵対策を徹底し、再発リスクを未然に防ぎながら丁寧に作業することが重要です。熟練者でも焦って作業を進めると、再度「はじき」や「クレーター」を発生させる恐れがあります。

補修時に起こりやすい失敗例とその防止法

補修作業にはいくつかの落とし穴が存在します。特に経験が浅い施工者や、焦って作業を進める現場で見落とされがちなポイントを整理し、それぞれに対する具体的な防止法を紹介します。

| 失敗例 | 原因 | 防止策 |

| 脱脂不足 | 油分・シリコーンの残留 | IPA(イソプロピルアルコール)や中性洗剤を使用して二重脱脂を実施する |

| 塗装間隔ミス | 乾燥時間の不足 | 製品仕様書に記載されたインターバル(乾燥時間)を厳守する |

| プライマー未使用 | 下地との密着力が不足 | 素材に応じて適正なプライマーを選び、均一に塗布する |

| 研磨不足 | 表面の足付けが不十分 | 240~600番の耐水ペーパー等で均一に研磨し、密着性を高める |

| 湿度管理不備 | 結露や塗膜内部への気泡発生 | 湿度60%以下、かつ適正温度の環境下で施工する |

これらの失敗を未然に防ぐには、作業ごとにチェックリストを設け、施工者自身が工程ごとに確認を行う体制が不可欠です。作業後の点検や第三者による二重チェックも品質向上につながります。

施工前の簡易チェック方法と再発防止手順

塗装作業における「はじき」の発生は、施工前の段階でリスクを事前に察知し、対策を講じることで大幅に低減可能です。簡易チェックの導入と、日常的な予防対策の仕組みづくりが重要です。

| チェック項目 | 目的 | 再発防止策 |

| 水張りテスト | 油分やシリコン残りの検出 | ・再脱脂の実施 ・ウエスやクロス類の再使用を禁止、管理徹底 |

| テープテスト | 塗膜の密着性確認 | ・下地処理の見直し ・必要に応じてプライマーの再選定・追加適用 |

| 光沢確認 | 表面状態の仕上がり(艶・ムラ)確認 | ・マット/グロス仕上げの調整 ・目視+照明を用いた微研磨補正 |

| 気温・湿度測定 | 施工環境の適正確認 | ・空調・除湿器で温湿度コントロール ・作業時間の再調整 |

これらのチェックに加え、現場ごとに標準化された作業手順書を整備し、誰が作業しても品質が安定する体制を整えることが、根本的な再発防止につながります。

さらに、シリコーン禁止エリア設定や工具の共用制限、脱脂用ウエスの管理徹底など、細かな工夫を積み重ねることが「はじきゼロ」を実現するカギとなります。

まとめ

塗装の「はじき」は、見た目の美しさや機能性に大きく影響する厄介な現象です。適切な補修を行わなければ再発しやすく、時間とコストが二重にかかる恐れもあります。この記事では、斑点部の研磨や脱脂、プライマーの使い方、そして再塗装までの正しい流れを具体的に解説しました。

また、補修時に起こりやすいトラブルとして、下地処理の不十分さや油分・静電気の残存、塗装環境の不備なども挙げられます。こうした原因を一つひとつ検証し、再発防止のための簡易チェックリストや確認ステップも紹介しました。実際の現場で頻発するミスを未然に防ぐことが、品質の安定に直結します。

補修手順と再発防止策をしっかり実践すれば、仕上がりの質を高めるだけでなく、余計な手戻りや修正費用の発生も防げるはずです。少しの手間を惜しまず、正確なプロセスを踏むことが、塗装品質の安定と満足度の向上につながります。

山内塗装店は、外壁や屋根の塗装を通じて、お客様の大切な住まいが長く快適に過ごせるよう、日々取り組んでいます。塗装においては、下地処理をはじめ、ウレタン塗装やシリコン塗装など、多様な技術と知識を活かし、質の高い仕上がりを心がけています。また、施工後もお客様との信頼関係を大切にし、アフターフォローまでしっかり対応いたします。住まいの塗装でお悩みやご相談がありましたら、どうぞ山内塗装店にお任せください。一人ひとりのお客様のご要望やお住まいの状態を丁寧に把握し、安心していただけるよう、誠実に取り組んでまいります。

| 山内塗装店 | |

|---|---|

| 住所 | 〒061-3203北海道石狩市花川南3条1丁目67 |

| 電話 | 0133-72-7811 |

よくある質問

Q.塗装のはじき対策にはどれくらいの費用がかかりますか

A.塗装のはじき対策にかかる費用は、脱脂やプライマー処理の有無、素材の種類、施工範囲により異なります。たとえば、鉄素材に酸洗処理と下地調整を施す場合は、別途薬品代や人件費が加算されるケースもあります。はじきを未然に防ぐことで、再塗装の二度手間や追加コストを抑えられる点も大きなメリットです。

Q.塗装ブースの湿度や温度は、なぜはじきに影響するのですか

A.塗装ブース内の湿度や温度が不適切な状態だと、塗料の乾燥過程で表面張力が不安定になり、塗膜の密着性が著しく低下します。たとえば湿度が70パーセントを超える環境では、表面に微細な水分が残留しやすく、油分や粉塵と結びついてはじきの原因になります。適正値は湿度40〜60パーセント、温度20〜25度が理想とされており、この管理こそが不良発生率を30パーセント以上低減する鍵となります。

Q.静電気や粉塵によるはじきは、どうやって予防できますか

A.静電気や粉塵による塗装不良は、表面エネルギーの不整合が原因となることが多く、特にプラスチックやMDF素材では起こりやすい現象です。対策としては、イオナイザーの設置やエアブローでの除電、粉塵を舞わせないブース管理が有効です。例えば静電気除去装置の導入により、塗膜密着率が20パーセント以上向上したというデータもあり、設備投資が長期的なコスト削減につながります。

Q.補修作業ではどの工程を最も重視すべきですか

A.補修工程において最も重視すべきは、斑点部の適切な研磨と脱脂処理です。表面の不純物が残ったままプライマーを塗布すると、再発の可能性が高まります。具体的には、研磨後にシリコーン除去剤を用いた二重脱脂を行うことで、塗装の密着性を飛躍的に改善できます。再塗装までの工程は最短でも90分以上の乾燥時間を確保するのが理想で、ここを怠ると数日後には再びはじきが発生するリスクがあります。

会社概要

名称・・・山内塗装店

所在地・・・〒061-3203 北海道石狩市花川南3条1丁目67

電話番号・・・0133-72-7811

シェアする